司法書士試験の難易度は?弁護士・行政書士との比較や独学の注意点

2025.11.26 資格に関するコラムPR

司法書士は、法律を扱う専門家です。法律を取り扱うため将来安定というイメージが強く、何となく目指してみようかな…という方もいます。しかし、「司法書士って司法って付くくらいだから難しそう!」「弁護士試験とは何か違うの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事を読めば、司法書士と他の士業資格との違いや、司法書士試験の合格率から分かる難易度の高さを知ることができます。独学に関する所感に関しても解説していますので、独学合格を検討している人の参考になれば幸いです。

目次

司法書士とは?

まずは、司法書士がどのような資格なのか簡単に解説していきます。

- 司法書士法に基づいて認定される国家資格

- 法律の専門家で「登記」を扱うことが多い

- 司法書士しか扱えない独占業務がある

- 近年では「成年後見人」や「訴訟代理人」の業務も増えている

司法書士とは、「登記」関連の業務を中心に行う法律の専門家です。国民が持つべき権利を守り、公正な社会作りができるように責任を負っています。従来の業務は「不動産登記」や「商業登記」の申請が多かったです。

しかし、障がいを持つ方や認知症の高齢者が増えたことによる「成年後見人業務」や、簡易裁判所で実施される訴訟を代行する「訴訟代理人業務」も増えています。その他にも相続関係の相談・トラブル解消を手伝うなど、さまざまな角度から生活をサポートしてくれるのです。

司法書士・弁護士・行政書士の違いを比較

司法書士と似たようなイメージを持たれやすい資格が「弁護士」と「行政書士」です。

司法書士も弁護士も司法を取り扱うようなイメージがありますし、行政書士に関しては書士という名称が同じなので似たような資格なのかな?と思われがちです。しかし、実際には大きな違いがあります。それぞれ比較してみましょう。

業務内容を比較

最も分かりやすい違いは、業務内容です。簡単に言い表すなら、以下のような違いがあります。

| 司法書士 | 登記分野のスペシャリスト |

|---|---|

| 行政書士 | 契約書など書類作成のスペシャリスト |

| 弁護士 | 法律のスペシャリスト |

①:司法書士

司法書士の主な業務は、「不動産登記」や「商業登記」のような登記分野を取り扱います。登記とは、簡単に説明すると「土地や建物の情報を法務局へ登録する行為」のことです。登記することで会社設立が認められ、さまざまな取引を安全に行うことができます。

申請書類は、少しでもミスがあれば作成し直す必要があります。そのため、司法書士に依頼すれば正確な書類を作って貰えるのです。近年は「相続・遺言書」や「成年後見人」としての活躍も増えていますので、今後も新しい分野を取り扱うケースが増えるかもしれませんね。

②:行政書士

行政書士は、主に契約書や官公署に提出する書類作成がメイン業務です。行政書士にしか行えない独占業務もあり、需要は安定しています。取り扱える書類の数は1万種類以上とされていますので、それぞれの特徴や内容を理解することで幅広い業務に携われるでしょう。

- 官公庁に提出する書類作成

- 権利義務に関する書類作成

- 事実証明に関する書類作成

③:弁護士

弁護士は社会正義を追求することで、依頼された内容を解決できるようにサポートするのがメイン業務です。一般家庭のトラブルや交通事故などの「民事事件」から、犯罪行為を犯して警察が介入する「刑事事件」まで幅広く取り扱うなど、上記2つと比較して業務内容は膨大です。

弁護士と言えば、裁判所で依頼してきた被告人の弁護を行うこともあります。依頼してきた方の無実を証明することもあれば、減刑を目指すこともあるなど、裁判一つとってもやることは多いです。弁護士資格があれば司法書士、行政書士の分野までカバーできますので、法律関連の資格の中では最上位と言えるでしょう。

受験資格を比較

| 資格 | 受験資格 |

|---|---|

| 司法書士 | なし |

| 弁護士 | 法科大学院修了または司法試験予備試験合格 |

| 行政書士 | なし |

司法書士試験と行政書士試験には、受験資格が設定されていません。年齢・学歴・職歴・国籍などは一切問われませんので、誰でも受験できるなどハードルは低めです。高校生で挑戦した方もいますし、よく言えば気軽に受験できる資格と言えるでしょう。

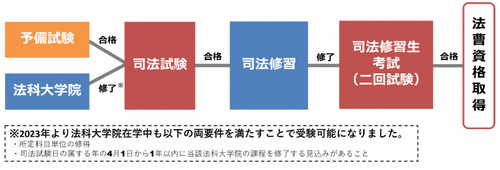

一方の弁護士の場合は、司法試験に合格する必要があります。この司法試験には受験資格が設定されており、「予備試験ルート」と「法科大学院ルート」の2つどちらかをクリアしなくてはいけません。2023年には少し緩和され、法科大学院在学中でも受験することが可能になっています。

司法試験については『司法試験の合格率は?受験資格の取得方法や合格に必要な勉強時間についても解説』にて詳しく解説していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

試験科目を比較

| 資格 | 試験科目 |

|---|---|

| 司法書士 | 不動産登記法・民法・商法・刑法・憲法・会社法・商業登記法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法・司法書士法・供託法 |

| 弁護士 | 【基本7科目】 民法・商法・刑法・憲法・民事訴訟法・民事執行法・行政法 【選択1科目】 経済法・国際関係法(私法)・国際関係法(公法)・知的財産法・労働法・環境法・倒産法・社会保障法 |

| 行政書士 | 民法・商法・憲法・行政法・基礎法学・一般知識 |

試験科目で比較した場合、圧倒的に多いのが司法書士と弁護士です。司法書士と弁護士の違いは、「選択科目があるかないか」と「司法試験には短答式試験と論文式試験がある」という点です。ただ、どちらの試験でも覚えるべき知識量は変わらないくらい膨大となっています。

一方の行政書士試験は、これらと比較すると出題範囲が狭いことが分かります。それでも他の資格と比較すると広いですし、独学になると難しい試験なのは変わりません。司法書士試験と行政書士試験は、出題数の多い科目と少ない科目で分かれていますので、それを理解しながら勉強することで効率化を測れます。

合格率・難易度を比較

| 資格 | 合格率 |

|---|---|

| 司法書士 | 4~5% |

| 弁護士 | 30~40% |

| 行政書士 | 9~15% |

合格率で比較した場合、司法書士が4~5%と圧倒的に低いことが分かります。その一方で、法律関連の最難関試験である司法試験の合格率が30~40%と高いことに驚くかもしれません。「司法試験って受験すればワンチャン合格できるのでは?」と勘違いする人もいるでしょう。

しかし、実際はそんな簡単なものではありません。なぜなら、司法試験には受験資格を得る必要があるからです。これは少し前にも触れましたよね。つまり、一定の知識を保有していることが受験資格になるため、本試験でもその知識を活かすことができるのです。これが合格率の高さの秘密なのです。

行政書士も合格率自体は9~15%と低い水準で推移しています。司法書士、行政書士がこれだけ低いのには試験範囲が広いという理由の他に、やはり受験資格がないという点が挙げられます。知識が身に着いていない状態でも受験する方もおり、合格基準に満たないまま足切りされる方が多いのです。

司法書士試験の難易度・合格率

ここからは、司法書士試験の合格率と難易度について解説していきます。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2025年 | 14,418人 | 751人 | 5.2% |

| 2024年 | 13,960人 | 737人 | 5.3% |

| 2023年 | 13,372人 | 695人 | 5.2% |

| 2022年 | 12,727人 | 660人 | 5.2% |

| 2021年 | 11,925人 | 613人 | 5.1% |

| 2020年 | 11,494人 | 593人 | 5.2% |

| 2019年 | 13,683人 | 601人 | 4.4% |

| 2018年 | 14,387人 | 621人 | 4.3% |

| 2017年 | 15,440人 | 629人 | 4.1% |

| 2016年 | 16,725人 | 660人 | 3.9% |

過去10年間の司法書士試験の合格率推移を確認してみると、おおよそ4~5%が平均合格率になります。100人受験したら4、5人しか合格しないと考えると、非常に難易度の高い試験と言えるでしょう。受験者数は10年前と比較すると大幅に減っていますが、少子高齢化の影響もあって司法書士を目指す人が増えている印象です。

司法書士試験の合格点は相対評価

司法書士試験の合格判定は、「相対評価」にて行われます。相対評価とは、合格基準点をクリアした上で指定された上位〇%に入ることで合格となる評価方法です。逆に、合格基準点さえ満たしてしまえば試験合格となるのが「絶対評価」となっています。

合格率推移が4~5%でまったくブレないのは、相対評価で実施されている試験だからなのです。「せっかく合格基準点をクリアしたのに不合格になった…」となった場合、指定された上位層に入れなかったから不合格になったということが分かります。

合格基準点について

司法書士試験が相対評価ということは分かりました。しかし、相対評価されるにはまず合格基準点を満たさなくてはいけません。試験は筆記試験と口述試験があり、筆記試験に合格基準点が設定されています。では、2025年度試験を参考に合格基準点について見ていきましょう。

| 試験内容 | 合格者数 | 合格基準点 |

|---|---|---|

| 午前の部(択一式) | 105点満点中78点 | 74.3% |

| 午後の部(択一式) | 105点満点中72点 | 68.6% |

| 午後の部(記述式) | 140点満点中70点 | 50% |

筆記試験は択一式と記述式があり、それぞれ合格基準点が設定されています。令和6年度より、記述式の配点が70点満点から140点満点に変更され、総合得点は合計350点満点となりました。令和7年度の合格点は、満点350点中255点以上でした。

択一式は約70%程度、記述式は約50%程度となっており、記述式は約半分の人が合格基準点を満たしています。択一式は午後の部で大きく合格率を落としているのが分かりますね。

科目ごとに設定された合格基準点を取れないとその時点で不合格、いわゆる「足切り」として処理されます。科目別合格制度もありませんので、すべての科目で合格基準点を満たす必要があるのです。捨て科目を作れないのも、司法書士試験の難しさの原因の一つでしょう。

合格基準点は毎年異なる

合格基準点は、毎年の試験結果を参照して発表されます。つまり、誤差もまったくなく完全に予想することは難しいです。参考までに、過去10年分の合格基準点の推移を見てみましょう。

| 年度 | 午前の部(択一式) | 午後の部(択一式) | 午後の部(記述式) |

|---|---|---|---|

| 令和7年度 | 78点 | 72点 | 70.0点 |

| 令和6年度 | 78点 | 72点 | 83.0点 |

| 令和5年度 | 78点 | 75点 | 30.5点 |

| 令和4年度 | 81点 | 75点 | 35点 |

| 令和3年度 | 81点 | 66点 | 34点 |

| 令和2年度 | 75点 | 72点 | 32点 |

| 平成31年度 | 75点 | 66点 | 32.5点 |

| 平成30年度 | 78点 | 72点 | 37点 |

| 平成29年度 | 75点 | 72点 | 34点 |

| 平成28年度 | 75点 | 72点 | 30.5点 |

午前の部はほぼ変化がなく、平成30年度のみ78点と少し高めに設定されています。午後の部も平成31年度のみ66点と低くなっており、基本的には安定していることが分かりますね。その一方で、記述式試験は毎年のようにバラつきがあるのが特徴です。

司法書士は独学でも合格できる?

まず結論から言うと、司法書士試験を独学で合格すること自体は可能です。しかし、出題範囲の広さやそれに付随する勉強時間の多さなどを考えると、独学で合格を目指すのはあまりおすすめできません。

必要な勉強時間の目安は3000時間

司法書士試験合格のために必要な勉強時間の目安は「3000時間」とされています。科目数も11科目と多く、どれも点数を取れるように満遍なく勉強する必要があるからです。基礎知識を身に着けた後はひたすら問題集や過去問を解いていきますが、これも人によっては何周も行う必要があります。

司法書士試験は受験資格がないため、事前知識がまったくない初学者でも挑戦しやすいのが特徴です。しかし、初学者が独学で勉強するとなると4000時間近く必要になります。1年以内での合格はかなり難しく、3年以上かけて合格するようにスケジュールをたてると良いでしょう。

他の資格との比較

では、同じ士業系資格の勉強時間と合格率で比較してみましょう。

| 資格 | 勉強時間の目安 | 合格率 |

|---|---|---|

| 司法試験 | 3000~6000時間 | 30~40% |

| 司法書士 | 3000~4000時間 | 4~6% |

| 税理士 | 2000~2500時間 | 15~20% |

| 社労士 | 1000~1200時間 | 6~8% |

| 行政書士 | 600~1000時間 | 11~15% |

| 宅建士 | 300~500時間 | 15~17% |

勉強時間は司法試験に次いで長く、合格率は最も低い結果になりました。効率的に勉強を進めていったとしても、100人に4~5人しか受からない狭き門です。司法試験には受験資格が必要なため単純な比較はできませんが、総合的に見ても司法書士試験は高難易度と言えるでしょう。

司法書士の独学合格が難しい理由

司法書士試験は独学合格は可能と前述しましたが、実際は多くの壁があります。ここからは、そんな独学合格を目指すのが難しい理由について深掘りしてみましょう。

学習範囲が広く、スケジュール管理が難しい

司法書士試験の試験範囲は、11科目と非常に広いです。捨て科目なども存在せず、すべての範囲を満遍なく勉強する必要があります。適当に進めるのではなく、合格目標までに知識のインプット・アウトプットが終わるように自分でスケジュールを立てなくてはいけません。

しかし、試験範囲が広いと綿密なスケジュールを作ることは難しいです。試験日から逆算して作成したのに、まったく計画通りに進まないことも珍しくありません。それではせっかくスケジュールを作成したのに、むしろ逆効果になってしまうでしょう。

- 合格目標を明確にする(余裕を持つことが大事)

- インプットに割ける時間はどのくらいなのか

- 得意分野と苦手分野の配分をどうするか

- 問題集や過去問を最低でも3周することを前提に組む

とくに大事なのが、「合格目標を明確にすること」です。早く試験に合格したい気持ちは分かりますが、勉強時間の目安が3000時間なのに1年以内を合格目標にするのは少し無謀と言えるでしょう。勉強に専念できる方でも2年、働きながらなら3年を目安に合格するようスケジュールを作成してみてください。

自分に合った教材を見つけにくい

独学で勉強する場合、使用するテキストや参考書、問題集、過去問といった教材一覧はすべて自分で購入しなくてはいけません。司法書士試験を独学で進める方は少なく、テキストの種類もそこまで多くありません。その中から自分のレベルに合ったものを選び抜かないといけないのです。

もし自分のレベルに合っていないテキスト、分かりにくいテキストを購入した場合、間違った方向で勉強し続ける可能性があります。それに気付いた時には変な知識が定着している危険性もあり、一から勉強し直すというリスクも考えられます。法律という知識が混在する分野だからこそ、正しい道順で勉強しなくてはいけません。

- 自分の知識レベルに合った解説か

- イラストや図解で初学者でも理解しやすい内容か

- 問題集は解説が丁寧に掲載されているか

- 口コミやレビューを参考にする

口コミやレビューを確認することは大事ですが、すべての情報を鵜呑みにするのは危険です。感じ方は個人差がありますので、複数の口コミを集めた上で総合的に判断するようにしましょう。悪意のある口コミに騙されないためにも、面倒くさがらずに情報収集してみてください。

法改正など最新の情報収集にも時間が必要

司法書士試験の試験内容は、大半が法律に関する問題となっています。そのため、法律の内容を覚えることから始めるのですが、法律というのは改正される可能性があります。いつ改正されるのか、どのような内容で改正されるのかはその時になってみないと分かりません。

法律が改正されるということは、その都度司法書士試験の内容も変わってくるのです。その他にも最新の判例などが出題されるケースもあり、それらの情報収集はすべて自分でする必要があります。情報を集めるだけでも時間がかかりますし、その情報の真偽を確かめるのにも時間がかかるでしょう。

モチベーション維持が難しい

勉強時間の目安が3000時間以上と解説しましたが、実際に目安をクリアしたからといって合格できるわけではありません。ただでさえ勉強を3000時間行うというだけでモチベーション維持が難しいのに、試験に落ちたらまた来年まで勉強する必要があります。

5年以上勉強をし続けて司法書士試験に合格した方もいますし、逆に10年近く落ち続けるという方もいるでしょう。独学の場合は大半が一人で勉強することになりますし、不合格時のメンタルケアも自分で行わなければいけません。そういったモチベーション維持の方法を身に着けていないと、独学での合格は難しいでしょう。

記述式問題の対策に限界がある

司法書士試験では、「商業登記法」と「不動産登記法」の2科目で記述式問題が出題されます。登記の専門家として働くのが司法書士です。試験においても具体的な事例が問題として出され、それに対して適切な登記申請ができるか問われます。合格後の実務においても必要なスキルと言えるでしょう。

しかし、独学だと記述式試験対策に限界があります。市販のテキストや問題集にも記述式試験対策の解説が載っていますが、文字で見るだけでは理解できないことも多いです。「何でこんな解答になるんだろう?」に対する解説が少ないと、記述式試験で点数を落としてしまいます。

それに加えて、独学は「記述式試験に対する解答を暗記に頼ってしまう」というデメリットがあります。「こういう問題が出たらこう答える!」という対策も決して間違いではありませんが、少し捻った問題が出ただけで答えが出なくなるケースがあるのです。

分からない部分をすぐに解決できない

試験範囲が非常に広く、基礎知識だけでは合格できないのが司法書士試験です。応用問題にもなると、独学だけでは理解できないこともあります。そうなった場合、独学だと誰かに質問することはできません。テキストやネットを使って答えを探すことになるでしょう。

しかし、答えを探すことで時間効率が悪くなってしまいます。それに加えて、「本当にその答えが合っているのか?」という新たな疑問点が出てくることも0ではありません。間違った知識のまま定着してしまうと、他の分野にまで影響が出てしまう可能性もあります。

効率的に学習を進めたいなら通信講座がおすすめ

司法書士試験は難易度が高く、独学でも膨大な時間を勉強に費やす必要があります。そのため、効率的に合格を目指すなら『通信講座』の利用がおすすめです。

- 合格実績の高い講師陣が在籍している

- 高品質なオリジナルテキストと映像講義を閲覧できる

- e-ラーニングシステムで場所問わず勉強できる

- 分からない部分があってもすぐに質問できる

- キャンペーンや割引制度を使えば独学よりもコスパが良い

通信講座に在籍しているのは、多くの合格者を輩出してきたベテラン講師陣です。レベル別に厳選した教材を送ってくれますし、映像講義も初学者向け・学習経験者向けで分けているため安心して学習を進めていけます。分からない部分があれば、講師陣に直接質問することも可能です。

最近では、スマホやパソコンでもテキストの閲覧や映像講義が再生できるe-ラーニングシステムを導入していることが多いです。移動や休憩中などのちょっとした時間でも効率的に勉強できますし、問題集・過去問の解答もスマホから完結します。

「通信講座は高そう…」と思っている方もいます。実際、独学の方が安く済むケースもあります。しかし、全科目を網羅するなら通信講座の方がコスパは良い可能性が高いです。リーズナブルな料金設定の通信講座もありますし、キャンペーンや割引制度の提供を行っていることもありますよ。