仕事が辛い6つの原因と対処法!知っておきたいストレスサインも紹介

2025.03.21 仕事の悩みPR

社会人であれば誰でも一度は「仕事に行きたくない」「会社を休みたい」と考えたことがあるでしょう。

どんなに好きでやりがいのある仕事でも、常にモチベーションを維持するのは難しいもの。うまくいかなかったり壁にぶつかったりすれば、前向きに仕事に取り組めなくなるのも仕方ありません。

しかし、「今の仕事がどうしても合わなくて毎日が辛い」「職場の居心地が悪くて息苦しい」というように、精神的に不安定な日々が続いたり悩みが深刻だったりする場合は注意が必要です。

無理や我慢を重ねた結果、心身に不調をきたしてしまう恐れがあります。

そこでこの記事では、仕事が辛いと感じる原因ごとに対処法を紹介していきます。合わせて、自分自身のストレス状態を知るために有効なストレスサインやストレス診断についてもお伝えします。

| 仕事が辛い人は 転職エージェントに相談 |

||

|---|---|---|

|

転職支援実績No.1 幅広いエリア・業界に対応 |

|

| 求人数 | 約90万件 | |

| 求人例 | 年間休日120日以上 残業ほぼなし ハラスメント対策◎ 社風・福利厚生◎ 高水準年収 社内の雰囲気◎ |

|

| 公式サイト | ||

|

業界・業種に特化したアドバイス | |

| 求人数 | 非公開 | |

| 求人例 | 年間休日120日以上 残業なし 年収1000万円以上 フレックス出勤・時差出勤制度あり テレワーク・リモートワーク制度あり |

|

| 公式サイト | ||

目次

- 今の仕事や働き方に対して強いストレスを感じている社会人は多い

- 仕事が辛いと思うことは甘えではない!自分を責めすぎないことが大切

- 仕事が辛い時に体・心・行動に表れやすいSOSのサイン!

- ストレス状態を確認!今すぐできるおすすめのストレスチェックを紹介

- 仕事が辛いと感じる原因と対処法1.人間関係がうまくいっていない

- 仕事が辛いと感じる原因と対処法2.労働時間が長い・業務量が多い

- 仕事が辛いと感じる原因と対処法3.仕事ができない・成果が出せない

- 仕事が辛いと感じる原因と対処法4.自分の価値観と社風が合わない

- 仕事が辛いと感じる原因と対処法5.ハラスメントを受けている

- 仕事が辛いと感じる原因と対処法6.給料に納得できない

- 仕事ができないくらい辛いときは要注意!自分を守るために必要な行動

- 辛い気持ちがきっかけで希望の仕事や働き方が見つかる可能性もある

今の仕事や働き方に対して強いストレスを感じている社会人は多い

辛い気持ちが強くなりすぎると、精神的な余裕もなくなってしまいます。自分と周囲の人を比較して、自分だけが辛い思いをしているような気がしてしまうこともあるでしょう。

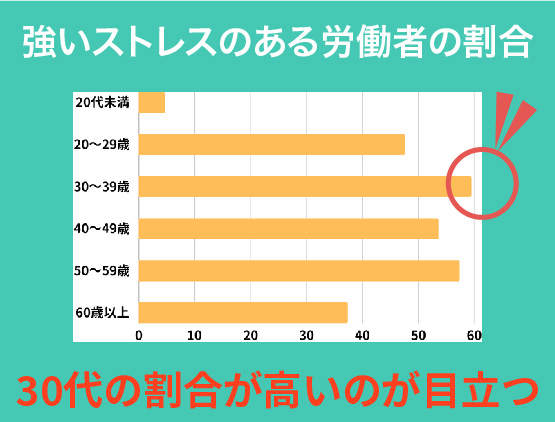

しかし、実は社会人の多くが現在の仕事や働き方にストレスを感じているというデータがあります。

厚生労働省が行った「令和3年 労働安全衛生調査(実態調査)」では、53.3%の労働者が今の仕事や働き方について強い不安やストレスを感じているということが分かっています。

以下は、「強いストレスとなっていると感じる事柄がある」と回答した労働者の割合を年齢別に表したものです。

【年齢別】

| 年齢 | 割合 |

|---|---|

| 20代未満 | 4.7% |

| 20~29歳 | 47.6% |

| 30~39歳 | 59.5% |

| 40~49歳 | 53.6% |

| 50~59歳 | 57.4% |

| 60歳以上 | 37.4% |

特に目立つのが30代の59.5%という高い割合で、20代と比較して10%以上も高くなっています。

20代に比べて30代は、責任ある仕事や立場を任されることも増えてくる年代です。同時に、結婚したり子育てをしたりと30代でライフステージの変化を迎える人も少なくありません。

強いストレスを感じているからといって必ずしも仕事が辛いと思っているとは言い切れませんが、それでも現代社会で働く多くの人が不安やストレスを抱えて過ごしているということは明らかです。

仕事が辛いと思うことは甘えではない!自分を責めすぎないことが大切

「仕事が辛い」「働くのがしんどい」という気持ちを甘えだと捉える人がいますが、本当にそうでしょうか。

自分を追い詰めない

仕事に対するモチベーションを維持できない自分に対して、「仕事が辛いと思うのは甘えなのでは?」「他の人と同じように前向きに働けないのは自分が精神的に弱いせい」などと、罪悪感に似た感情を抱く人もいるかもしれません。

しかし、仕事に対する考え方や働く環境がひとりひとり違うように、何を負担に感じるかも人それぞれです。

また、感覚には個人差があるので、同じ仕事をしているからといって辛さの程度やストレスレベルまで同じとは限りません。

HSPは、「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン」の頭文字を取った言葉で、生まれつき人よりも繊細な気質を持っている人を指しています。人の言動や感情に敏感なため、職場や家庭で気疲れしやすく、「生きづらさ」を感じやすいと言われています。

このようなことからも、仕事をしていて「辛い」「苦しい」「しんどい」と感じたからといって、一概に甘えとは言い切れないでしょう。

また、説明したように、社会人の半数以上が仕事にストレスを感じていることからも、そうした状態が続いてストレスが蓄積されれば「辛い」と感じるレベルにまで及んでしまうことは十分に考えられます。誰にでも起こり得ることと言えるかもしれません。

安易に周囲のせいにせず自分を責めてしまうのは、真面目な性格である証拠かもしれませんが、辛い状況でさらに自分を追い込んでしまうとストレスから心身の調子を崩してしまう恐れもあります。

仕事が辛いときは自分を責めて追い詰めるのではなく、自分自身の本音に耳を傾けてみることが重要です。

場合によっては「甘え」と判断される可能性もある

自分では甘えと思っていなくても、仕事や職場での悩みを相談した際などに周囲から「それは甘えだ」と言われてしまうこともあるかもしれません。

仕事観というのは人それぞれで、世代や年代による差も大きいです。

「石の上にも三年」という言葉のように、仕事に対する不満があっても耐える、我慢するのが当たり前と考えている人もいます。

また、親や上司は自分自身の経験という比較材料があり、「自分のときに比べて〇〇だ」と経験による自分なりの考えを持っている人も多いです。

こうしたことから、仕事が辛いと感じる原因が自分本位の考え方や個人的な事情だと相手に捉えられてしまった場合、たとえ自分自身に非がなくても「甘え」と判断されてしまうかもしれません。

仕事が辛い時に体・心・行動に表れやすいSOSのサイン!

「仕事に行くのが辛い」「仕事をするのが苦しい」という気持ちが強くなりすぎると、ストレスから心身や行動に異変が表れることがあります。

ここからは、「体」「心」「行動」の3つに分けて、表面化しやすいSOSのサインについて見ていきましょう。

体に表れやすいSOSサイン

- 寝つきが良くない・朝方に目が覚めてしまう

- 食欲がない・食べすぎてしまう

- 体に痛みが出ている

- 便秘や下痢しやすくなる

- 動悸がする

- 手の平や足の裏に汗をかく

- 耳鳴りがする

睡眠は、健康状態のバロメータのひとつです。

「体は疲れているのになかなか寝つけない」「眠りが浅くて夜中に何度も起きてしまう」といった変化があれば、精神的なストレスが溜まっている可能性があるでしょう。

同じように、食欲もストレスの影響を受けやすいポイントです。

食欲がなかったり食事に興味を持てなくなったりする場合もあれば、逆に「どか食い」のようにストレス発散のために過食に走ってしまうケースもあります。

ストレスが原因で頭痛、腹痛、肩こり、腰痛などの痛みが生じてしまうことも。そのほか、動悸、発汗、耳鳴りといった症状もストレスからきている場合もあるので注意が必要です。

心に表れやすいSOSサイン

- 不安感

- 緊張感

- 無力感

- ささいなことで驚いてしまう

- なんとなくイライラしてしまう

- 理由もなく悲しい気持ちになる

- 急に泣き出してしまう

- 憂鬱な気分が続く

- やる気が出ない

「漠然とした不安感がある」「常に緊張している」「無力感や虚無感に包まれる感覚がある」という場合は、ストレスサインである可能性が高いです。

また、これといった理由がないのに、イライラしたり攻撃的な気分になったりするときも、精神的なストレスが溜まっている証拠かもしれません。

なかには、悲しみや寂しさ、不安感など感情が高ぶって涙が止まらなくなってしまうこともあるでしょう。

この場合は、ストレスレベルが限界にきているサインと考えられるので注意してください。

さらに、「これまで好きだったことに興味を持てなくなった」「以前のように趣味を楽しめなくなった」という変化もストレスサインの表れの可能性もあります。

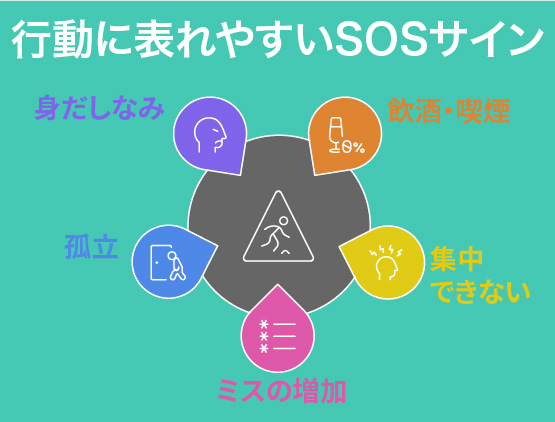

行動に表れやすいSOSサイン

- 飲酒量や喫煙量が増えた

- 集中できない

- ミスが増えた

- 誰にも会いたくない

- 身だしなみを気にしなくなった

ストレスを感じるとお酒を飲みたくなるという人は多いです。

「最近、よくお酒を飲むようになった」「以前よりも飲酒量が増えた」という方は精神的なストレスが溜まっているかもしれません。

また、「仕事に集中できない」「なんだかそわそわして落ち着かない」という変化から、普段はしないようなミスが増えてしまうこともあります。

さらに、人に会うのをおっくうに感じたり外出する気分になれなかったりといった変化も、ストレスサインと考えられます。

ストレス状態を確認!今すぐできるおすすめのストレスチェックを紹介

長期間、心身へのストレスがかかり続けた結果、ある日突然動けなくなってしまうこともあります。

そうならないためには、自分自身のストレス状態についてよく知っておくことが大切です。

以下は、インターネット上でできるストレスや疲労状態のセルフチェック法です。

順に表示される質問に回答していくだけの簡単なもので、どれも短時間で終了します。職場でストレスを感じている方や自分自身のストレスレベル・疲労状態を知りたい方はぜひやってみてください。

| 診断 | 所要時間(質問数) |

|---|---|

| 『3分でできる職場のストレスセルフチェック』 | 3分(23問) |

| 『5分でできる職場のストレスセルフチェック』 | 5分(57問) |

| 『働く人の疲労蓄積度セルフチェック(働く人用)』 | 5分(20問) |

仕事が辛いと感じる原因と対処法1.人間関係がうまくいっていない

ここからは、「仕事が辛い」「会社に行くのがしんどい」と感じる原因について見ていきます。原因ごとにそれぞれ対処法も紹介していくので、自分自身の状況や悩みに当てはまるものがあるか確認しながら読んでみてください。

まずは、仕事が辛くなる原因が職場の人間関係にあるケースから紹介します。

人間関係に悩んで仕事を辞める人は多い

仕事のモチベーションを大きく左右するのが人間関係です。

そのため、以下のように人間関係で悩みやトラブルを抱えてしまった際は、仕事どころではなく、会社に行くこと自体が辛くなってしまうでしょう。

- 上司の言うことや指示がコロコロ変わってついていけない

- チーム内に苦手な人がいて発言や行動に違和感を抱いてしまう

- 職場に同世代の人がおらず価値観にギャップを感じてしまう

- グループの対立に巻き込まれて仕事に集中できない

- 業務を進めるうえで必要な情報を共有してもらえない

- 陰口を言われたり噂話を流されたりする

プライベートなら合わない人とは距離を置けば済みますが、ビジネスの場に好き嫌いを持ち込むわけにはいきません。

そうした状態が長く続けば続くほど、仕事への辛さも増してしまいます。

実際に、職場の人間関係が原因で仕事を辞める人の割合が男女ともに多いことが厚生労働省の調査によって分かっています。

【転職入職者が前職を辞めた個人的理由とその割合】

| 男性 | 【1】職場の人間関係が好ましくなかった(8.1%) 【2】労働時間、休日等の労働条件が悪かった(8.0%) 【3】給料等収入が少なかった(7.7%) |

|---|---|

| 女性 | 【1】労働時間、休日等の労働条件が悪かった(10.1%) 【2】職場の人間関係が好ましくなかった(9.6%) 【3】給料等収入が少なかった(7.1%) |

※男性・女性ともに「個人的理由」のうち「その他の個人的理由」を除いて紹介しています。

対処法:相手の変化を期待するより自分の考え方を変える

職場で人間関係に悩みを抱えてしまったときは、以下のように、自分自身の考え方や行動を変えるよう意識してみましょう。

- 感情に流されずあくまでも仕事を優先する

- 相手に期待をし過ぎない

- 適度な距離感を心がける

- 苦手意識から良くない態度を取っていないか振り返る

- 相手の良いところを見つけるように意識する

職場にはさまざまな価値観の人が集まっていて、相手の性格や振る舞いを変えることは簡単ではありません。

必要以上に近い距離で関わったり期待し過ぎたりすれば、価値観のズレやギャップを感じた際にストレスになります。

苦手な人や相性の良くない人と仕事を進めなければならないときは、「仕事上の付き合い」と割り切って業務に集中するよう心がけましょう。

一方で、人間関係を悪くした原因が自分自身にないかと、振り返ってみることも忘れてはなりません。

例えば、苦手な相手と仕事をする際、話をきちんと聞かなかったり素っ気ない返答をしたりしていませんか。ネガティブな印象を持っていることが表情や態度に出てしまうと、相手もそれを察してしまうので良い関係は築けないでしょう。

「苦手な人だけどなるべくうまくやりたい」と考えているなら、その人の良いところを探してみるのもおすすめです。

これらの対処法を試しても問題が解決しなければ、チーム替えや部署異動を願い出てみてはいかがでしょうか。

チームや部署の移動がかなえば退職をせずに人間関係を一新することができます。

ただし、希望が必ず叶うとは限りません。「異動まで待てない」「狭い職場で異動ができない」という場合は、転職を検討するのもひとつの選択肢でしょう。

仕事が辛いと感じる原因と対処法2.労働時間が長い・業務量が多い

「働き過ぎて疲れた」「疲労がとれなくてしんどい」など、労働環境の悪さが原因で仕事をするのが辛くなっているケースもあります。

労働環境が悪さは身体的な疲れに直結する

労働環境の悪さとは、例えば以下のような内容です。

- 残業をするのが当たり前になっている

- 休日出勤が多い

- 忙しくて休憩もゆっくり取れない

- ひとりあたりの業務量が多すぎる

残業や休日出勤などで労働時間が長くなると、当然、体の疲れも溜まっていきます。

一時的あればなんとか乗り越えられるかもしれませんが、疲れた体をゆっくり休める時間も取れなければ、体はどんどん辛くなっていくでしょう。

また、忙しかったり業務量が多かったりすると、いつも何かに追われているような気がしてしまうもの。気を休める余裕もないので、精神的な負担も増していきます。

体の疲れに精神的なストレスも加われば、働くのが辛くなるのも仕方ありません。

対処法:休む時間を確保する・仕事の効率化を考える

肉体的にも精神的にも疲労を感じていて仕事が辛くなっているときは、とにかく休むことを最優先に考えましょう。

有給休暇が残っているなら取得して、仕事から離れて心身をしっかり休める時間を確保してください。

大切なのは、休んでいる期間中は仕事のことを考えないことです。

物理的にも意識的にも、仕事との間にしっかり距離を置くことでリフレッシュできます。

仕事から離れて気持ちを切り替えることで、仕事に対する向き合い方が変わったり「もう一度頑張ってみよう」と思えたりと、問題解決のきっかけがつかめるかもしれません。

業務の効率化を図る対策としては、以下のような方法があります。

- 完璧を求めない

- タスクリストを作る

- 仕事の優先順位を明確にする

- 業務の進め方について細かいスケジュールを立てる

- メリハリをつけて仕事をする

ひとつひとつの仕事を100%こなそうと思ったら、その分、時間がかかってしまいます。仕事によっては完成度や正確さが求められる業務もありますが、効率良く仕事を進めるには、多少の妥協点を探ることも重要です。

ひとつの仕事に時間がかかりすぎていると感じる場合は、80%程度を目指すなど、自分のなかで基準を設けて仕事を進めましょう。

タスクリストを作ったり優先順位をつけたりと、やるべき業務を可視化することも業務の効率化を図るうえでは有効な手段です。そのうえで、締め切りや納期から逆算をして業務を進めるスケジュールを立てておくと、仕事の進み具合を把握するのに役立ちます。

仕事の効率を上げるには、「時間を決める」「休憩をきちんと取る」など、仕事にメリハリをつけることも大切です。

仕事が辛いと感じる原因と対処法3.仕事ができない・成果が出せない

自分自身の仕事のできなさに直面して、自信を失って辛くなってしまうこともあるでしょう。

仕事ができない自分を責めて辛くなることもある

「努力してもなかなか成果が出ない」「真剣に取り組んでいるのにミスをしてしまう」ということも仕事が辛くなってしまう原因のひとつです。

そのうえ「同期が出世した」「後輩に営業成績を追い越された」なんてことがあれば、「どうして自分は仕事ができないのか」「そもそもこの仕事に向いていないのでは」などと、さらに自信が持てなくなってしまいます。

「今月は達成できるかな」「未達だったら上司の怒られるのではないか」などと、常にプレッシャーを受けながら働いていれば、仕事の楽しさややりがいを感じる余裕もありません。

ノルマがある場合は成果が「給与」や「評価」に直結することも多いです。結果が出せない状態が長引いて、ますますやる気を失ってしまい、仕事のモチベーションがどんどん下がってしまうなど、負のスパイラルに陥ってしまうことも…。

対処法:周りと比べず自分自身に目を向けてみる

自分自身の能力不足で仕事が辛くなっているなら、今の状況から脱却するために仕事の進め方を見直してみましょう。

そのための第一歩として、以下のような行動から取り入れてみてはいかがでしょうか。

- 業務の必要なことは常にメモをとる

- ミスのリストを作成する

- デスク回りの整理整頓をする

仕事中はすぐにメモが取れるようにしておきましょう。

「覚えているから大丈夫」と思うようなことでも、記憶違いがあってはトラブルの元。業務の目的や注意点、上司からの指示やアドバイスなどをメモに残しておけば、仕事を進める際のヒントになったり忘れた場合に見返したりと、何かと便利です。

近年、メディアや書籍で「メモ」の重要性が指摘されています。自分の記憶力に頼らずに、ぜひメモを活用してみてください。

また、今までのミスをリスト化しておけば再発防止に役立ちます。

業務完了前などにリストを元にチェックをすれば、少なくとも同じ失敗をくり返すことはないでしょう。

基本的なことですが、仕事をするデスク回りの整理整頓もぜひ忘れずに。仕事の遅延やミスを防ぐためにも、机の上は業務にしっかり集中できる状態にしておきましょう。

ここまで仕事ができるようになるための行動について紹介しましたが、「仕事ができなくて辛い」と必要以上に悩まないためには、周りと比べないことも大切なポイントです。

周りに結果を出している人がいるとどうしても比較しがちですが、人と比べて感じる辛さは相対評価にすぎません。

仕事が辛いと感じる原因と対処法4.自分の価値観と社風が合わない

「会社全体の雰囲気に違和感がある」「職場にいて居心地が悪い」というように、自分自身の価値観と社風との間のズレがストレスになっているケースもあります。

社風のミスマッチはストレスにつながりやすい

ひとりひとり性格が違うように、社風も企業によってさまざまです。

以下のように、自分自身の価値観と今いる会社の社風とのミスマッチが精神的なストレスになってしまうこともあるでしょう。

- 結果や売上しか評価されない

- 体育会系の社風で上下関係が厳しすぎる

- 飲み会や社内イベントが多く半強制的に参加させられる

- 「飲み会の一発芸」「お茶は女性社員が入れる」など古い慣習が残っている

一日の大半を過ごす職場の居心地が悪ければ、会社に行くのが辛いと思うのも仕方ありません。

対処法:本当に「社風」に原因があるか考える

「社風が合わない」という理由で転職したいと考える人は多いでしょう。

しかし、退職や転職にはリスクもあるので、結論を急がずにまずは一度立ち止まってみてください。

例えば、自分では社風が合わないと感じていても、「上司が体育会系で辛い」「チーム内の人間関係になじめない」など、実際は人間関係に問題がある場合があります。

このような場合、苦手な相手と距離を置くことができれば状況は改善するでしょう。将来的に部署異動ができれば、退職や転職をせずに問題が解決するかもしれません。

熟考の末に「やはり辛い気持ちの原因は社風にある」「時間が解決する見込みがなく将来性がない」という考えに至ったら、転職に向けて行動しても良いでしょう。

同じ失敗をくり返さないためにも、転職活動では以下の点に力を入れて、転職希望先の社風をしっかり見極めるよう注意してください。

- 自己分析を行い、自分に合う社風を明確にする

- 徹底的な企業研究を行って、転職先の社風を理解する

- 転職希望先の現役社員や元社員の話や口コミをチェックする

- 転職エージェントに登録して企業・職場情報を提供してもらう

仕事が辛いと感じる原因と対処法5.ハラスメントを受けている

職場で「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」などといったハラスメントを受けていて精神的に辛くなっている人もいます。

ハラスメントを受けていても気が付かないケースもある

職場の上司や同僚からハラスメントを受けていれば、仕事をするどころか会社に行くこと自体、辛くなってしまうのも当然です。

辛い気持ちが強くなりすぎて精神的に不安定になってしまうケースもあるので、速やかに対処が必要な問題と言えます。

そうは言っても、実はハラスメントの種類は非常に多く、目に見えて分かる行為に留まらない種類のハラスメントもあります。

パワハラを例にあげて紹介すると、以下のようにさまざまな行為がパワハラに該当するようです。

| 身体的に攻撃する | ・殴る ・足蹴りをする ・物を投げつける |

|---|---|

| 精神的に攻撃する | ・人格を否定する言動をする ・長時間に渡って厳しい叱責をくり返し行う |

| 人間関係を切り離す | ・長時間別室に隔離する ・特定の労働者を集団で無視をして孤立させる |

| 過大な要求をする | ・達成できるはずのない目標を課し未達の場合に厳しく叱責する ・業務外の対応を強制的にさせる |

| 過少な要求をする | ・退職させるために役職に見合わない簡単な仕事をさせる ・嫌がらせで仕事を与えない |

| 個を侵害する | ・職場の外で監視をする ・個人情報を本人の了解を得ずに周囲に暴露する |

パワハラ、セクハラ、マタハラといったハラスメントは、労働者を追い詰めるもっとも深刻な行為ですが、一方で、個人の受け止め方など状況により判断が異なるケースもあります。

ハラスメントを受けていてもその行為をハラスメントとは思わずに、「自分に問題がある」と捉えて自分自身を責めてしまう人も少なくありません。

対処法:信頼できる上司や社内の相談窓口に相談する

ハラスメントを受けた場合は、ひとりで悩まずに信頼できる上司や同僚に相談しましょう。

ハラスメントの問題は受ける側がいくら我慢をしても解決しません。

ハラスメントを放置した結果、エスカレートしてしまったりますます状況が悪化したりする可能性もあります。

精神的なストレスが溜まって心身の調子を崩してしまう恐れもあるので、自分自身の身を守るためにも、迅速に対処することが大切です。

上司や同僚に伝えても状況が改善しない場合やそもそも身近に相談できる人がいないときは、社内の相談窓口や人事部に相談してください。

パワハラ、セクハラ、マタハラに関する相談窓口の整備・設置は、すべての企業に義務付けられています。

- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)

- 個別労働関係紛争のあっせんを行っている都道府県労働委員会・都道府県庁

- 法テラス(日本司法支援センター)

- みんなの人権110番 全国共通人権相談ダイヤル

社内外問わず窓口を利用して速やかにハラスメントがなくなれば良いですが、ハラスメントはハラスメントを行う本人だけでなく、ハラスメントを放置してしまっている会社自体に問題があるケースもあります。

そのため、状況が改善するまでの間に相当な労力や時間を要してしまうことも十分に考えられ、社員ひとりの力で問題解決するのはハードルが高いとも言えるでしょう。

精神的な負担から心身に異常をきたしてしまっては大変です。場合によっては転職も視野に入れて行動することをおすすめします。

仕事が辛いと感じる原因と対処法6.給料に納得できない

過酷な労働のわりに給料が安かったり一向に昇給が見込めなかったりと、給料に納得できないことが原因で仕事が苦痛に感じてしまう人もいます。

給料は働くモチベーションを大きく左右するポイント

給与面に対する不満から働く意欲を失ってしまっている場合も、仕事が辛いと感じる原因のひとつです。

例えば、同業他社の知り合いが自分よりも高収入をもらっていれば、「同じ仕事をしているのになぜ?」と今の職場で働くことに疑問を抱いてしまうでしょう。

給料は労働への対価で、給料が上がれば働くうえでの大きなモチベーションになりますが、労働に対して給料が見合わないと感じれば、仕事への意欲も低下しやすくなります。

「プレッシャーの多い仕事なのに給料が安い」「頑張って成果を上げても給料に反映されない」という不満が、「頑張っても報われない」という気持ちにつながって、仕事に積極的になれない状態に陥ってしまうこともあるでしょう。

対処法:収入を上げるために行動する

給料の低さが原因で仕事へのモチベーションが下がっているなら、収入を上げるためにできることから行動してみましょう。

その行動としておすすめなのが、一般的な平均額と照らし合わせてみることです。

自分の給料はどれくらいか、客観的に知ることで給料に対する受け止め方も変わるかもしれません。

また、今の会社で働きながら年収を上げる方法について調べてみるのも良いでしょう。

そのポイントになるのが、資格取得制度や昇給制度です。

資格を取ることで昇給や昇進の条件を満たせる場合があります。資格手当を設けている企業であれば、資格を取るだけで給料アップが狙えるかもしれません。

また、資格を有していることはスキルアップや会社への貢献度を示す際のアピール材料にもなるので、給与交渉する際にも有利に進められるでしょう。

転職で年収アップを実現するためにも、まずは転職したい業界や職種に関する情報収集から始めましょう。

仕事ができないくらい辛いときは要注意!自分を守るために必要な行動

- 「会社に行けないくらい辛い」

- 「仕事をするのが辛くてどうしようもない」

- 「精神的なストレスで体調が良くない」

このようなときは自分の身を守るための行動が必要です。最後に、辛い気持ちが限界に達している方に向けて、取るべき行動を2つ紹介します。

行動1.休職をする

仕事への辛さから心身が疲れ切ってしまっているときは、休職をすることも選択肢のひとつです。

休職とは、病気やケガなどによって従業員が長期間仕事を休みたいと申し出た場合に利用できる制度です。

休職制度を利用して、ストレスの原因となっている仕事や職場から一旦離れてみることで、疲れた心身をしっかり休めることができるでしょう。

また、休職をして自分自身とじっくり向き合う時間が確保できれば、自分が本当にやりたいことや人生の目標などについて考える余裕も生まれます。

「仕事が辛いから会社を辞めたい」と迷っている方でも、希望の仕事や働き方について深く考えてみることで、どう行動すべきか見極めやすくなるはずです。

そのため、導入している企業があればない企業もあり、休職や復職の条件も会社によって異なります。

休職したい場合には、まず就業規則を確認してみましょう。

行動2.医療機関を受診する

仕事をすることや会社に行くことに辛いと感じるだけでなく、以下のような心身に異変を感じている場合は、速やかに病院を受診してください。

- 眠れない・寝つきが悪いという状態が続いている

- 頭痛や肩こりなどの痛みを感じるようになった

- 疲れやすくなった・休んでも疲れが取れない

「そのうち治るだろう」と安易に考えて症状を放置していると、「うつ病」「適応障害」「自律神経失調症」などの精神疾患を患ってしまう可能性があります。

先に紹介したストレスサインやストレス診断で気になる症状があった方についても同様です。心身に異変を感じたら早めに医療機関を受診しましょう。

行動3.転職を検討する

「今の仕事を続ける以上、辛い気持ちはなくならない」「今できることをいろいろと試したが、問題は解決しない」という場合は、転職を検討しましょう。

転職すれば業務内容も人間関係も一新されるので、今まで抱えてきた問題や悩みが解消される可能性が高いです。

そうは言っても、これまで辛い気持ちで働いてきたということを踏まえると、転職先選びに自信が持てない方もいるでしょう。

転職エージェントに登録すると、以下のように転職活動を無料でサポートしてもらえます。

- 求人の紹介

- 応募書類の添削

- 面接日程の調整

- 面接対策

- 入社条件の交渉

- 円満退職のためのアドバイス

転職エージェントでは、転職やキャリアに関する相談もできます。

| リクルートエージェント | 就職カレッジ | マイナビAGENT | |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| 特徴 | 圧倒的な求人数 | フリーター転職に強い | 手厚い転職サポート |

| 求人数 | 約90万件 | 非公開 | 非公開 |

| 対応 エリア |

全国、海外 | 全国 | 全国、海外 |

| おすすめな人 | たくさんの求人を見たい人 | 未経験からチャレンジしたい人 | 転職先の情報をしっかり調べたい人 |

| 求人例 |

リモート可能 フレックスあり 残業ほぼなし 未経験可能 高水準年収 など |

未経験歓迎 正社員経験なしOK 最短2週間で内定 書類選考なし など |

急募 残業月5時間以下 年間休日120日以上 リモート可 フルフレックス 年収 1,000 万円以上 など |

| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

※マイナビのプロモーションを含みます。

辛い気持ちがきっかけで希望の仕事や働き方が見つかる可能性もある

仕事に対してストレスを抱く人は多いですが、「何を辛いと感じるか」「どのくらいのストレスになるか」は人それぞれです。

だからこそ仕事が辛いときは甘えだと自分を責めるのではなく、「何が辛いのか」「どうしたら状況が改善するのか」「どうなったら満足するのか」と自分自身の本音に耳を傾けてみることが重要になってきます。

辛いと感じる原因を探って自分の仕事観について理解を深めることで、問題解決のヒントが得られるでしょう。

場合によっては、本当にやりたい仕事や理想の働き方など、今までは気がつかなかった未来への展望が見えてくるかもしれません。

合わせて、誰かに相談してみるという対処法もぜひ忘れずに。

ひとりで悩み続けていれば、精神的に疲れ切ってしまうのも時間の問題です。家族や友人、上司、同僚など周りの信頼できる人に気持ちを打ち明ければ、たとえ直接的な解決策がなくても辛い気持ちは和らぐでしょう。

ある意味では、仕事が辛いと感じたときは「自分の本音を知るチャンス」とも言えるかもしれません。

無理のない範囲で構わないので、ぜひ今回紹介した対処法を取り入れてみてください。問題解決のためにできることから行動していきましょう。