エンジニアを辞めたいと思っているあなたへ!辞める前に確認すべき事まとめ

2025.04.13 エンジニア転職PR

エンジニアとして働いていると、もう辞めたいと思う瞬間があるかもしれません。長時間労働、人間関係のストレス、スキルの停滞、給与への不満など、理由は人それぞれです。しかし、辞めるべきか、続けるべきかの判断は慎重に行う必要があります。

本記事では、エンジニアをやめたいと感じる理由を整理し、対処法や転職時の注意点を詳しく解説します。あなたのキャリアにとって最善の選択ができるよう、ぜひ最後まで読んでみてください。

よくあるエンジニアを辞めたい理由8選と対処法

まずは、エンジニアをやめたいと思うよくある理由8選と、それぞれの対処法について詳しく解説していきます。人それぞれやめたいと思う理由は違うと思いますが、自分がどれに当てはまり、どのように対処すべきかの参考にしてみてください。

エンジニアをやめたいよくある理由①:労働環境が過酷

エンジニアをやめたいよくある理由1つ目は、労働環境が過酷だからです。実際多くの現場では、プロジェクトの納期が迫るとプレッシャーが大きい中、長時間労働や休日出勤を強いられ、プライベートの時間が奪われる状況が発生します。

オンコール体制により、深夜や休日に緊急の対応を求められるケースも珍しくなく、精神的・肉体的な疲労が蓄積されることは避けられません。SNSや2ch、なんjなどのネット上でも、労働環境の厳しさから転職先を探す動きや、実際に辞める人が多いという情報が飛び交っており、業界全体での課題となっています。

もし現状の過酷な労働環境に限界を感じているなら一度自分のキャリアプランを見直し、社内で労働環境の改善の交渉を行うか、より働きやすい環境を求めて転職を検討してみるべきです。自分の健康や将来を守るため、現状を客観的に見て続けるべきかどうか判断することが大切です。

エンジニアをやめたいよくある理由②:人間関係のストレス

エンジニアをやめたいよくある理由2つ目は、人間関係のストレスからくるものです。エンジニアの現場では技術的な課題だけでなく、職場内の人間関係が大きなストレス要因となることが多く見受けられます。上司やクライアントからの無理な要求、チーム内のコミュニケーション不足などが、日常的なストレスを生み出しています。エンジニア以外の部署との認識のズレが、プロジェクト全体の進行に影響を及ぼすこともあり、思うように意見が通らない現実に、無力感を覚える方も多いでしょう。

エンジニア以外の職種の人が簡単にできると思う内容でも、実際には工数が非常にかかることも多く、渋々対応することは非常にストレスです。自分自身のストレスの原因を整理し、まずは上司や同僚と直接コミュニケーションを取る試みを行い、状況改善の可能性を探ることが重要です。どうしても解決が難しい場合は新たな環境で再スタートすることも、長い目でキャリアを見た時に正しい選択となるでしょう。

エンジニアをやめたいよくある理由③:給与・待遇への不満

エンジニアをやめたいよくある理由3つ目は、給与・待遇への不満があるからです。エンジニアとして日々成果を出しているにもかかわらず、給与や待遇が実際の労働量やスキルに見合っていないと感じる方は多いです。長時間労働や高いスキルが要求されるにも関わらず、昇給や評価が不十分であることは、モチベーションの低下を引き起こします。業界全体で見ると、給与水準が思ったより低いという実情もあり、若手だけでなく中堅以上のエンジニアも不満を抱くことがあります。

もし、現在の待遇に不満を感じるなら、まずは自分のスキルや実績を客観的に評価してもらえる転職エージェントや、求人が掲載されている求人サイトを活用して市場価値を把握することが必要です。適切な情報収集と自己投資により、将来的なキャリアアップを実現し、長期的に満足できる職場環境を手に入れるための第一歩となるでしょう。

エンジニアをやめたいよくある理由④:技術への興味・モチベーションの低下

エンジニアをやめたいよくある理由4つ目は、技術への興味・モチベーションの低下です。技術革新が激しいIT業界において、エンジニアとして最新技術を追い続けることは面白いと感じる一方で、つらいと感じることもあります。

日々新たなフレームワークやプログラミング言語が登場する中で、常に学び続けるのは時につらく、モチベーションが低下する原因となります。業務に追われ、やりたい技術を活かす機会が限られてしまう状況に陥ると、最新技術をキャッチアップしたい気持ちがさらに薄れ、仕事もつまらなく感じてしまいます。

現状に疑問を抱いた場合、まずは自分のキャリアビジョンを再確認し、技術面だけでなく働く環境全体を見直すことで、再びモチベーションを取り戻す可能性が上がります。辞めるという決断をする前に、社内異動やフリーランスとしての挑戦といった選択肢を検討することが、より前向きな未来への第一歩となるでしょう。

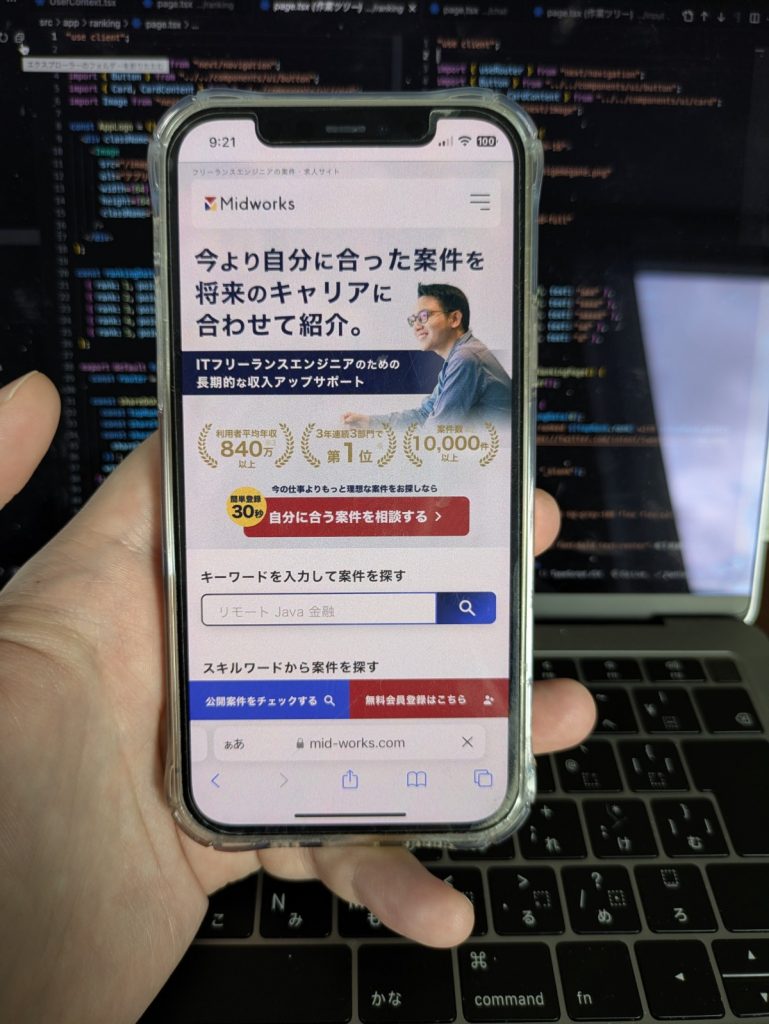

給料面や待遇に不満のある方はこちらのミッドワークスをおすすめします。

ミッドワークスではリモート率80%、平均年収840万円とかなり高待遇なデータが発表されています。

待遇面への不満でエンジニアを辞めたい方はぜひ登録してみることをおすすめします。

エンジニアをやめたいよくある理由⑤:仕事内容が合わない

エンジニアをやめたいよくある理由5つ目は、仕事内容が合わないことです。エンジニアという職種は多くの場合、入社前に期待していた「クリエイティブな開発」や「最先端技術への挑戦」とは異なる現実に直面することが多いです。日々の業務が定型的な保守や運用、既存システムのメンテナンスばかりで、自分の能力を十分に発揮できない状況はやりがいを感じられない原因となります。

単調な作業を繰り返していると、自分自身の成長を感じられず、時間がもったいないと感じ、エンジニアをやめたいと考えるようになっていきます。自分に合わない仕事を続けて、成長が止まってしまうのは長期的なキャリアの視点で見るとリスクです。

もし、現在の業務内容に不満があるなら、まずは自分の希望する仕事内容や働く環境を明確にし、上司や人事と話し合い改善を求めるか、あるいは新たな転職先で再チャレンジすることを真剣に検討するべきでしょう。自分自身がやりたいことが本当に実現できる職場に就職することで、活き活きと働くことができるはずです。

エンジニアをやめたいよくある理由⑥:成長の限界を感じる

エンジニアをやめたいよくある理由6つ目は、成長の限界を感じることです。エンジニアとして長く働いていると、自分のスキルが停滞しているのではないかと不安になることがあると思います。日々の業務でスキルアップの機会が無ければ、自分の市場価値がどこまで上がるのか疑問に感じる方も多いです。現場での経験は積むものの、同じ環境で同じ作業を続けると自己成長が感じられず、将来のキャリアパスに悩むリスクが高まります。

今後のキャリアに不安を感じるなら、自分自身の成長や市場価値を再確認するために、転職先の情報収集や自己投資を積極的に行いましょう。現状を打破する具体的なアクションが、未来の可能性を広げるための重要なステップとなり、長期的にはエンジニアとしての自信とやりがいを取り戻すための原動力となるでしょう。

エンジニアをやめたいよくある理由⑦:健康やメンタルの問題

エンジニアをやめたいよくある理由7つ目は、健康やメンタルの問題です。エンジニアの仕事は、長時間のデスクワークやプレッシャーのかかるプロジェクトにより、心身の健康に影響を及ぼすことがあります。毎日の残業や休日のオンコール、さらには突発的なトラブル対応が重なると、身体的な疲労だけでなく精神的なストレスが蓄積され、燃え尽き症候群(バーンアウト)やうつ、適応障害といった深刻なメンタルヘルスの問題に発展する危険性があります。

劣悪な労働環境下で働くことは、長期的に見るとキャリア全体にも悪影響を及ぼすリスクがあるため、早期の対策が必要です。まずは自分の体と心の状態をしっかりと見極め、必要であれば専門家の助言を求めるとともに、企業内で働き方の改善を相談することが重要です。自分自身の健康を最優先に考え、無理をせずにライフスタイルを見直すことが、結果的により持続可能なキャリア形成に繋がるでしょう。

エンジニアをやめたいよくある理由⑧:キャリアへの不安

エンジニアをやめたいよくある理由8つ目は、キャリアへの不安があるからです。急速に進化する技術やAI、自動化の波が押し寄せる中で、これまで培ってきたスキルが将来も通用するのか、また自分自身が現役として戦えるのかという疑問は、誰しもが抱く共通の悩みです。今は働けても40代、50代になってもエンジニアとして働けるか不安に感じる人は多いです。

実際、転職先を探す際にも、若手との競争や自分の実績の評価が思うようにいかず、キャリアパスが不透明な状態に直面することが多く報告されています。2chなどのネット上では、同じ悩みを持つエンジニアたちの実体験やアドバイスが飛び交っており、転職を検討する際の貴重な情報源となっています。このような不安に対しては、早い段階から自己研鑽を続け、市場価値を高めるための具体的なアクションを起こすことが不可欠です。

転職エージェントの活用や、業界セミナーへの参加、資格取得といった取り組みにより、自身のキャリアの方向性を明確にし、未来への不安を解消する手段を見出すことが重要です。自分の強みと経験を再評価し、計画的なキャリアアップを目指すことで、安心して次のステップへ踏み出せる環境を整えることが、長期的な成功へと繋がるでしょう。

エンジニアを続けるべきか、やめるべきかの判断のポイント・基準

エンジニアとして働き続けるか、あるいはキャリアチェンジを検討するかは、単なる感情だけで決められる問題ではありません。今の状況を客観的に評価し、転職市場での自分の価値や、現職の改善可能性を見極めることが重要です。このセクションでは、具体的な判断基準とともに、どのような状況下で転職や環境改善を考えるべきか、明確なポイントを整理していきます。

上記で辞めたいと思っている人はレバテックフリーランスでフリーランス案件をこなす選択肢を持つのも良いかもしれません。

レバテックフリーランスでは在宅勤務、週3回稼働、高単価等のさまざまな案件があり、自分に合った働き方を叶えられる可能性が高いです。

登録無料なのでエンジニアを辞める前に一度登録してみることをおすすめします。

エンジニアをやめるべきケース

労働環境がブラックで改善の見込みがない

現場での労働環境がブラックで過酷だと、エンジニアとして続けるべきかどうか考えるべきです。例えば、毎月の残業時間が60時間を超え、プライベートの時間がほとんど取れない状況の場合、心身の健康を損なうかもしれません。

休日出勤やオンコール対応が常態化し、緊急時には深夜まで業務に追われる環境では休む間もないでしょう。また、長時間労働をしているのに残業代が支給されなかったり、サービス残業が蔓延している現場では、そこで働く時間がもったいないと感じることも少なくありません。

判断基準としては、改善の兆しが見えないまま業務負担だけが増えそうな環境かどうかです。「今のまま働き続けると心身の健康を損なう」と思った時は、取り返しがつかなくなる前に転職や、環境変更の検討が必須となります。

キャリアの成長が見込めない

エンジニアとして日々の業務に取り組んでいても、自己成長やスキルアップの実感が得られない環境は、自身のキャリアパスに対して大きな不安をもたらします。現場が単調な業務の繰り返しで、最新技術の習得や学習支援が十分に提供されず、自己研鑽の時間すら確保できない場合、市場価値が上昇する見込みは無いと言わざるを得ません。特にレガシーな技術に依存している企業では、転職市場において評価されにくいスキルが身についてしまいます。

判断基準としては、「このまま3年働いても市場価値が上がらない」と感じるかどうかです。もし感じるなら、より成長できる環境を求めて転職活動に踏み切るべきでしょう。自分自身のスキルアップやキャリアアップを真剣に考えるなら、現状の環境が本当に自分に適しているのかを冷静に判断し、必要であれば新たな学習機会やプロジェクトに挑戦できる職場を探すことが重要です。

給与・待遇が市場相場と合っていない

エンジニアとして日々実績を積んでいても、給与や待遇が自分のスキルや経験に見合っていない場合、モチベーションが低下したり将来への不安が増します。例えば、同じレベルのエンジニアと比較して年収が100万円以上低かったり、昇給が3年以上ほとんどない状況は抜け出した方がいいです。成果を出しても昇給しないのは、企業の評価制度の不透明さが原因となっていることが多いです。

さらに、福利厚生が整っていない場合は、将来的な生活設計にも大きな不安要素となります。退職金、企業年金、住宅手当が無ければ同じ年収の福利厚生が充実している会社と比べると、給料の額面以上の大きな差があります。

判断基準としては、「市場価値に見合った給与が支払われていない」と思うのであれば、現状維持よりも、転職によって待遇改善を目指すべきです。自身のスキルや実績を客観的に評価し、転職エージェントや求人情報を活用して適正な給与水準を把握することが、安定した将来への第一歩となります。

会社の将来性が不安

将来性が不安な企業で働くことは、エンジニアとして今後のキャリアを築く上で大きなリスクとなります。具体的には、業績が悪化しておりリストラや事業縮小の噂が絶えず、経営陣の判断も頻繁に変わり、リーダーがコロコロ交代する状況が続いている場合、会社の状況は健全ではないかもしれません。

また、給与の遅配や未払いが発生したことがある会社は、財務状態も深刻な状態であると言えます。さらに、激しい競争の中で競合に負け続け、業界内での立ち位置が危うい状況では、今後の市場シェアの低下や経営悪化が避けられないと考えられます。

判断基準としては、会社の存続が危ういと感じたことがあるかどうかです。もし感じた場合は早めに転職活動を開始し、リスク回避に努めるべきです。将来にわたって安心して働くためには、現状の企業が長期的に安定しているかどうかを見極め、必要であれば転職先の選択肢を検討する決断が重要となります。

人間関係・ハラスメントが深刻

職場内の人間関係の悪化やハラスメントは、エンジニアに関わらず職場では避けたい問題です。パワハラやモラハラが横行し、チームの雰囲気が悪い環境では、日々の業務が精神的なストレスの原因となり、生産性の低下や退職につながるリスクが高まります。上司の好き嫌いによって評価が左右され、客観的な基準で成果が評価されない場合、モチベーションは急激に下がり、職場での居心地の悪さが深刻化します。

判断基準としては、職場環境がメンタルに悪影響を及ぼすと感じたことがあるかどうかです。その場合、まずは自分の健康を最優先に考え、早急に環境を変える決断が必要です。将来的な後悔を防ぐためにも、改善の見込みがない状況では、転職という手段を真剣に検討すべきです。

エンジニアを続けるべきケース

転職先の選択肢がまだ不十分

現職に不満はあるものの、転職市場で自分に合った条件の企業がなかなか見つからない場合は、焦って転職すること自体がリスクになり得ます。例えば、転職活動を始めても、求人情報や面接の結果から現職よりも給与や待遇、あるいは仕事内容が劣る企業ばかりが提示される場合、転職後に収入やキャリアが逆に悪化するリスクが高まります。こうした状況では現職での改善策や、より良い条件の転職先を見つけるための市場調査を継続することが賢明です。また、転職先の仕事内容が不透明で、今の状況よりも悪化する可能性がある場合、急いで転職するよりも、慎重に条件を見極めるべきです。

今より悪い会社に行くくらいなら慎重に転職活動を進め、現職での改善策を模索しながら、条件が整った転職先を見極めることが重要です。焦って決断を下す前に転職サイトやエージェントを活用して、現在の自分の市場価値を正確に把握し、十分な情報収集を行うことが、将来的な後悔を防ぐカギとなります。

市場価値を高められる環境がある

現職において、最新技術を学びながらスキルアップが実感できる環境が整っている場合、今すぐに転職する必要はありません。実際、現場で最新のプログラミング言語やフレームワークを習得でき、優秀なエンジニアと共に働くことができれば留まるべきです。ある程度自習ができたり、ネットでベストプラクティスを知ることができても、業務経験を積んだり優秀なエンジニアから教わることが最も効率的なスキルアップに繋がります。また、今の業務を続けた先にマネージャーやテックリードなど、キャリアアップに繋がるポジションが用意されている企業も非常良い企業と言えます。

判断基準としては、今の環境で十分に成長できると思うかどうかです。自身の成長が見込める企業では今すぐ辞める必要はなく、さらに経験を積んでから転職を検討するのが合理的です。自分のスキルの向上とキャリア形成に焦点を当て、計画的に未来を見据えることが、結果としてより良い転職先への道を開くでしょう。

環境改善の余地がある

もしも今労働環境に不満があったり、大変だとしても改善の兆しが見える場合、いきなり転職に踏み切るのは必ずしも最良の選択ではありません。部署異動やプロジェクトの変更、上司やチームの再編といった内部の変化によって、労働環境が劇的に改善される可能性は十分にあります。

実際、社内で働き方の改善を提案できる立場にある場合、自らの意見が反映され、労働条件が改善されたという成功例も多く報告されています。

判断基準としては、社内で解決できる問題に対して、まずは改善できそうかどうかです。自分自身が生産性向上や労働環境の改善に貢献できれば、それも市場価値向上に繋がります。冷静に判断し、焦って無駄な転職をしてしまうようなことが無いようにしましょう。

転職後のリスクを考えると現職の方が安定している

転職には常に不確実なリスクが伴います。特に、フリーランス転向を考えている人は収入の不安定さなどが目立ちます。正社員転職を考える人は、転職先の労働環境や企業の経営状況を踏まえて、現職と比べてどちらの方が良いかを冷静に考えましょう。もし今の職場がワークライフバランスや労働環境がホワイトであれば、無理に転職することでかえって不安要素が増えます。転職先で年収の変動や待遇の不安定さが生じると、将来的な生活設計に悪影響を及ぼすリスクも否めません。

判断基準としては、他の企業をリサーチしてみて、現職よりも様々な要素が改善すると思うかどうかです。急いで決断を下すのではなく、十分な情報収集と自己評価を行い、最も安全な選択肢を選ぶことで、将来の後悔を防ぐことができるでしょう。

エンジニアをやめた場合のリスク

エンジニアからキャリアチェンジする際は、必ずしもすぐに好転するわけではなく、収入面、キャリア、市場での評価、さらにはメンタルや生活面など、さまざまなリスクが伴います。

以下に、具体的なリスクの内容と、そのリスクを理解し、次の一歩を踏み出す前に十分な準備や対策を講じるための判断材料を示します。

収入・経済的リスク

無収入期間が発生するリスク

エンジニアを辞めた後、次の転職先がすぐに決まらず、無収入期間が発生してしまう可能性は、経済面での大きなリスクとなります。転職活動は必ずしも短期間で成功するものではなく、求人市場の状況や自分のスキル・経験が十分に評価されない場合、数ヶ月にわたって収入が途絶える事態も考えられます。例えば、面接で何度も不採用になり、生活費や家賃、日常の支出に苦しむ可能性があります。

また、十分な貯金がない状態でやめてしまうと、毎月の生活費の負担は深刻になります。また、やめてから転職までのブランクが長引けば、企業側からの評価が下がるケースもあり、その結果市場価値が下がり、現職以下の年収になるリスクもあります。そのため、大変ではありますが現職を続けながら転職活動を行い、内定が出てから会社には退職の旨を話すようにしましょう。

次の職場で年収が下がる可能性

転職後に年収が下がるリスクもまた、エンジニアが退職を決断する際に考慮すべきポイントです。転職先では3〜6ヶ月の試用期間中に現職よりも低い給与水準が提示されたり、新しい会社の待遇が現職よりも悪い場合もあります。具体的にはボーナスがなかったり、昇給ができなかったり、福利厚生も充実していない企業から採用されることもあります。

特に、エンジニアから業界未経験や未経験職種への転職を試みると、年収が下がるリスクは高く、現職より条件が劣る可能性があります。そのため、次の職場での収入変動を事前にシミュレーションし、リスクとリターンを冷静に比較検討することが、経済的な安心を得る上で重要となります。

退職後の社会保険・税金の負担

会社員を辞めると、健康保険や年金の企業が負担していた分がなくなり、個人の負担が急増することは認識しておきましょう。退職後は国民健康保険や国民年金へと切り替える必要があり、場合によっては月々の支払いが以前の半分以上に増えることもあります。

また、住民税については退職後に翌年一括で請求されるケースがあり、これを把握していないと突然の負担増に見舞われます。こうした社会保険や税金の負担増加は、転職先での収入が下がるリスクと重なれば、経済的な圧迫感はさらに大きくなります。

特に、無収入期間が長引いた場合や、計画的な資金管理が不十分な場合、固定費の負担が生活全体を圧迫し、将来の生活設計に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため退職前には十分な貯蓄を確保し、転職活動中の資金計画も含めたトータルな収支バランスの見直しが必要です。

キャリアリスク

転職市場での評価が下がるリスク

短期間での退職や頻繁な転職は、転職市場で「忍耐力がない」「すぐ辞める人」と見なされるリスクを伴います。企業は安定したキャリアを重視するため、短い在職期間や連続した転職歴がある場合、書類選考段階で不利になり面接に辿り着くことも難しくなる可能性があります。これでは転職活動自体が長期化してしまい、結果としてキャリアアップどころか市場での評価が下がってしまう可能性もあります。

エンジニアとしての専門性や実績は、安定したキャリアパスの中で形成されるものであり、頻繁な転職はそれを損なうリスクがあります。転職を検討する際には、自分自身のキャリアパスや市場価値を客観的に評価し、無理なく次のステップに進むための計画が必要です。

専門性が活かせない可能性

これまで培ってきたエンジニアとしての専門性が、転職後に十分に活かされないリスクも無視できません。特に異なる職種や業界に転職を試みた場合、これまでの技術や知識が評価されず、せっかくのスキルが無駄になってしまう恐れがあります。技術の進歩が速い業界では、特定の言語やツールに特化した専門性が求められるため、他業種や未経験分野への転職は、即戦力としての評価を得にくい傾向があります。

さらに、業界のニーズが変化する中で、これまでのキャリアパスが転職先で通用しないケースも考えられます。市場での評価を保つためには、転職先で自分の専門性がどの程度活かされるのかを事前に十分リサーチし、自己分析を行うことが重要です。転職を決断する前に、自分の強みが新たな職場でどれだけ通用するかを冷静に判断する必要があります。

メンタル・心理的リスク

焦りや後悔が生じる可能性

エンジニアをやめた後に転職先がなかなか見つからない場合、焦りや不安を感じることは避けられません。転職活動が長引くと、「前の会社の方が良かったのでは?」という後悔や、やめたことが正しい判断だったのかわからなくなります。

また、もし新しい会社へ行けたとしても、新しい職場の文化や雰囲気にうまく馴染めなかったり、当たり前の違いからカルチャーショックを受けることも考えられます。こうした心理的な負担は、家庭生活や日常業務にも影響を及ぼし、ストレスの増大を招くことになります。

焦りや後悔は将来的なキャリアに大きな影響を与えるため、転職を決断する前に、自分の心理状態や生活環境をしっかり整理し、無理のない計画を立てることが重要です。信頼できる周囲のアドバイスを受けながら、冷静に次のステップを検討することで、焦りや後悔を最小限に抑える努力が求められます。

転職活動のストレスが大きい

転職活動自体が大きなストレス源となる可能性も、エンジニアを辞める際のリスクのひとつです。面接で期待通りの結果が得られなかったり、書類選考で連続して不採用になると、自信を失い、モチベーションが低下してしまいます。複数の企業に応募しても採用が決まらず、転職活動が長期化することで精神的な負担はさらに増し、焦りや自己嫌悪に陥るリスクも高まります。

こうしたストレスは、次の職場でのパフォーマンスや、転職後の新しい環境への適応にも悪影響を及ぼす可能性があり、結果として転職自体がストレスの原因となることも少なくありません。

こうした状況を乗り越えるためには、自己管理やリラクゼーションをしっかり行い、周囲のサポートを受けながら、焦らず自分のペースで進めることが重要です。十分な休息や気分転換を取り入れつつ、メンタルの安定を保ちながら、次のキャリアへの準備を着実に進める姿勢が求められます。

エンジニアをやめた後のキャリア

エンジニアを辞めた後の進路は、決して一つに限られるものではありません。転職して再びエンジニアとして働く道、フリーランスとして独立する道、あるいはこれまでの経験を活かして全く新しい分野に挑戦する道など、さまざまな選択肢が存在します。ここでは、各選択肢のメリットやデメリット、さらには成功するための戦略など、今後のキャリア設計に役立つ情報を詳しく解説していきます。

他の企業へ転職し、エンジニアとして再就職

現職の環境に不満があるものの、エンジニアとしてのキャリアは継続したいと考える方にとって、他社への転職は有力な選択肢です。

例えば、現在の長時間労働や劣悪な待遇に限界を感じ、より高い年収や充実した福利厚生、さらには最新技術に触れられる環境を求める場合、外資系企業や大手IT企業、スタートアップ・ベンチャー企業、あるいは社内SEとして自社内開発に携わるといった選択肢が考えられます。

外資系企業では高給与が魅力ですが、英語力やグローバルな視点が求められるため、事前の準備が必要です。一方で、大手IT企業は業績の安定性や福利厚生の充実、さらには明確なキャリアアップの道筋が期待でき、転職先としての人気が高いです。スタートアップやベンチャー企業は、裁量の大きさと迅速な意思決定を経験できる反面、リスクも伴います。社内SEとしての転職の場合は、比較的働き方が安定しており、残業が少ない環境であることが多いため、現状の維持を希望する方にも向いています。

転職を検討する際には、まず自分自身がどのようなキャリアを築きたいのか、どんな働き方や待遇を望むのかを明確にすることが大切です。そして、転職サイトやエージェントを活用して、現時点での市場価値をしっかりチェックしましょう。もちろん条件の良い転職先に出会えれば、給与や待遇がアップし、成長できる環境へとステップアップできますが、転職先選びを誤ると現状の問題が改善されない可能性もあります。自分のキャリアプランやライフスタイル、将来設計を踏まえて慎重に判断することが、結果的に今の会社を辞めてよかったと感じる転職へとつながるでしょう。

フリーランスエンジニアになる

企業に縛られず、自由な働き方を実現したいという方にとって、フリーランスエンジニアという選択肢は非常に魅力的です。フリーランスとして独立すれば、自分のペースで案件を選び、働く時間や場所を自由に決めることができるため、生活全体の柔軟性が大幅に向上します。さらに、スキルや実績次第では成果に応じた収入アップが期待でき、場合によっては年収1000万円以上を狙える可能性もあります。

しかし、フリーランスとして働くには、案件獲得のための営業活動や自己ブランディングが必要であり、安定した収入を得るまでには時間と労力がかかるのが現実です。初めは、クラウドソーシングやフリーランス向けエージェント、さらには自分の人脈を活かして直接企業と契約するなど、複数の方法で案件を確保する必要があります。

条件が整えば、自分で環境をコントロールできるメリットがある反面、収入が不安定になりやすいというリスクも存在します。そのため、まずは副業としてフリーランスの仕事にチャレンジし、実際の案件獲得の感覚や市場での自分の評価を掴むことが重要です。しっかりとした戦略と準備を経て、徐々に独立を目指すことで、企業に縛られない自由なキャリアを築くことができるでしょう。

エンジニア以外のキャリアを歩む

これまでエンジニアとして積み重ねた技術や知識は、必ずしも同じ分野で活かさなければならないわけではありません。エンジニアとしての経験は、ITコンサルタント、デザイナー、ウェブマーケターといった、異なる分野で大いに役立つことが多いのです。

例えば、ITコンサルタントとして企業の業務改善やシステム導入をサポートすれば、技術的な知見を活かしながら経営戦略や業務プロセスの改善に貢献することができます。また、デザイナーやウェブマーケターとしてクリエイティブな分野に挑戦する場合も、エンジニアとして培った論理的思考や問題解決能力が、他の分野での新たな価値創造に直結するでしょう。

こうしたキャリアチェンジは、一方で新たなスキルや知識の習得が求められるため、一定の学習や実務経験が必要となります。しかし、近年では業界の垣根を越えた転職が増えており、異業種への転身が評価される例も多く見受けられます。これまでのキャリアを活かしながら全く新しいフィールドで活躍するチャンスは十分に存在します。自分自身の強みや興味を再評価し、将来的なキャリアビジョンを明確にすることが、エンジニア以外の道を歩む際の成功の鍵となるでしょう。